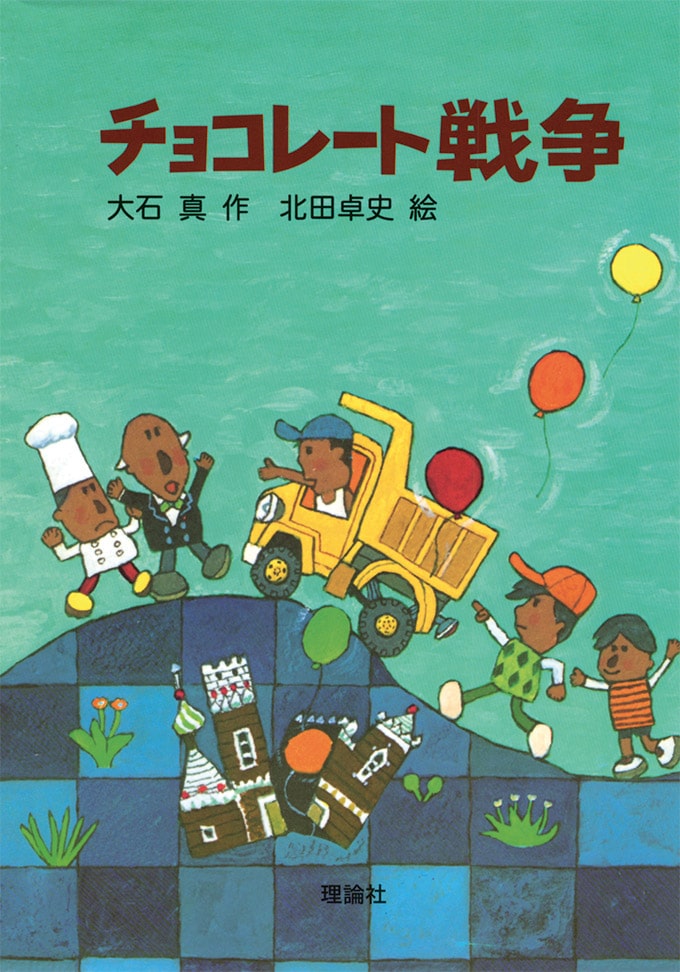

作:大石真

絵:北田卓史

発行:理論社

初版:1965年

【ストーリー】 街でいちばんの洋菓子屋、金泉堂のショーウィンドーのガラスを割ったという疑いをかけられた小学生の藤本明と星野光一。「名誉をきずつけられた」と感じた光一は、金泉堂に仕返しをするある計画を思いつく。光一の大胆な計画を聞かされた明は、なんとかやめさせようとするのだが…。

『チョコレート戦争』が最初に出版されたのは1965年、今をさかのぼること60年近く、ポルノグラフィティもびっくりのアポロが月に行くよりもさらに前のことです。

その作品が版をあらため、増刷を重ね、また版をあらためしながら、21世紀も20年代となった現在も読まれ続けているのは、いったいなぜなのでしょうか。

その魅力ははたしてどこらへんにあるのか。やはり子どもの頃にこの作品に出会い、その面白さを今日まで忘れずにいた私奴(わたくしめ)がご紹介してみたいと思います。

物語のもつ魅力、物語を読む醍醐味を存分に味わわせてくれる大人の読書への入門書

私が『チョコレート戦争』を最初に読んだのは、はっきりとは覚えていませんが、小学校2年生か3年生の頃だったろうと思います。

近所の児童館に本の貸し出しコーナーがあって、そこでよく本を借りていましたので、読書の習慣はあったほうだと思います。『チョコレート戦争』を読む以前にもさまざまな本に出会っていたはずなのですが、絵本の類いではなく、文章が中心の「読み物」に限っていえば、『チョコレート戦争』は、読書の原体験といってもいいくらい、強烈な印象を受けた作品でした。

それまでにも「読み物」は読んでいたはずでしたが、『チョコレート戦争』で初めて、「物語」の魅力に触れたような気がします。読者である自分と歳の近い少年たちが洋菓子屋のショーウィンドーを割った犯人にされてしまい、知恵をしぼって大人たちと対決していくストーリーに、その後の読書でも味わっていくことになる、物語を読むよろこび、醍醐味を初めて感じた作品だったように思います。

以来、『チョコレート戦争』は特別な作品として、私の胸に深く刻まれていました。なので、大人になってから、『チョコレート戦争』が文庫化されているのを見つけたときは、懐かしさのあまり、思わず購入してしまいました。

この記事を書くにあたり、その文庫版の『チョコレート戦争』を家の中あちこち探してみたのですが、見つかりませんでした(講談社文庫版だったような気がしていたのですが、ネットで検索してみると、理論社のフォア文庫版の表紙にも見覚えが。まさか両方買っていた? でもどちらも見当たらず)。そこで、理論社の『チョコレート戦争(新・名作の愛蔵版)』を今回あらためて購入しました。

さっそく読んでみると、二人の少年が洋菓子屋のショーウィンドーを割った疑いをかけられ、社長室に連れていかれるところまでは、記憶のとおり。しかし、その後の展開を読みすすむにつれ…あれあれ、こんな話だったっけ? 大人になってからも読み返しているはずなのに、ほとんど忘れてしまっていたのでした(笑)。(←“特別な作品”とか書いといて覚えてなかったんかーいっ!)

でも、おかげで、初めての作品に対するような新鮮な気持ちで読むことができました(ものは言いよう)。

まず、驚いたのが導入部。作者が電車を乗り過ごし、次の電車までの時間つぶしに、その街で先生をしている友人の小学校を訪れたところ、ケーキが学校に運びこまれるところを目撃する。その顚末を後日、友人から手紙で教えてもらったのがこの物語ですよ、というようなことが書かれているのです。

こ、これは…「これからあなたが読む物語は、本当にあったことなんですよ」という、ノンフィクション感、臨場感を盛り上げる、本格推理小説とかによくある手法じゃないですか‼ こりゃまた凝ってる!

いざ、本編を読みすすめていくと、子ども向けの読み物でありながら、ずいぶんと難しい表現があちこちに使われています。たとえば〈社長の裁断をあおぐ〉とか、〈非難と怒りのことばを、速射砲のようにあびせかけてきた〉とか、〈五人の胸は、期待でいっぱいにふくらみ、風をはらんだヨットのように、足が、ひとりでに、はやくなった〉とか。もちろん、漢字にはルビが振ってあるのですが、これらは、大人の小説の表現そのものじゃないですか。

そしてリアルな現実も。〈「世の中とは、おそろしいところですよ。早い話が、わしどもの店でも、毎日のように、店の品物がぬすまれます。ところが、とらえてみれば、なんと、みんな、りっぱな身なりをした紳士やご婦人がたばかりじゃありませんか〉とか、〈「うちでも、おねえさんのとこみたいに、N学園にあげたいんだけど、いまみたいな成績じゃ、とてもうかりそうにないわ」〉のように、なんと中学受験まで盛り込まれている。

さらには、子どもたちにとっては敵ともいえる、洋菓子店の主人の人生までたんねんに描かれています。

要するに、この作品は、文章にしろ、構成にしろ、子ども相手だからといって、いっさい手加減をしていないのです。

子どもは、大人が思うよりもずっといろんなことを理解していて、大人が手加減をしてくると(=大人が子どもをなめてくると)、一瞬でそれを見抜いてきます(←意見には個人差があります)。

ですから私は、たとえ相手が小学生であろうと、トランプの「スピード」や「神経衰弱」をするとき、あるいはオセロゲームをやるときなど、決して手を抜いたりせず、全力で対戦するようにしているのです!(そして本当に負けているのです(泣))。

『チョコレート戦争』を読み直してみて、本作がその後の読書の原体験のように感じられたいちばんの理由は、作者の大石真さんが、子どもの理解力をみくびることなく、真剣勝負で、本気で面白い作品を書こうとしているからではないかと思いました。

北田卓史さんの挿画は、『チョコレート戦争』といえばこの絵というくらい目に焼き付いています。登場人物がちょっと日本人ぽくない顔立ちをしていて、ほぼ3頭身という独特の絵柄ですが、あらためて見てみると、この絵が、甘いばかりではない物語の“渋み”(この物語をチョコレートでたとえると、ミルクチョコというよりもビターチョコという感じでしょうか)を中和して、手に取りやすいようにラッピングしてくれているようにも感じました。ただ、こちらもたんに子ども相手ではない、大人の本気がびしばし感じられる高度にデザイン化された絵柄なのでした(絵のことはよくわかりませんが、そのように思いました)。

『チョコレート戦争』は、児童読物とはいえ、子どもを大人の読書の入り口に立たせてくれる最適にして最良にして最高の一冊です。